Versuch FPI-6

Lebensdauer

von Myonen der Höhenstrahlung

Diese Kurzanleitung (Druckversion) weist Sie in den Versuch ein und beinhaltet alle für eine

erfolgreiche Vorbereitung und Durchführung erforderlichen Informationen. Bitte

informieren Sie sich weitestgehend "online" und lassen Sie sich nur

die wichtigsten Schlüsselinformationen als gemeinsames Examplar für die

Praktikumsgruppe ausdrucken.

1. Hintergrund und Zielsetzung des Versuchs

Aus der Lebensdauer instabiler Elementarteilchen kann man Aufschlüsse über den zugrundeliegenden Zerfallsmechanismus gewinnen. So deutet die verhältnismäßig lange Lebensdauer des Myons (m) auf einen Zerfall hin, für den die schwache Wechselwirkung verantwortlich ist. Da die auf der Erdoberfläche auftreffende (sekundäre) Höhenstrahlung vorwiegend aus Myonen besteht, ist es möglich, in einem Höhenstrahlungsexperiment in einer vertretbaren Zeit die Myon-Lebensdauer mit guter statistischer Zuverlässigkeit zu bestimmen. Bei vielen anderen instabilen Teilchen ist dies nur in Hochenergieexperimenten an Teilchenbeschleunigern möglich.

Zum Nachweis der Myonen und der entstehenden Zerfallselektronen werden Plastik-Szintillationszähler mit Photovervielfachern kurzer Anstiegszeit verwendet. Damit könnten sogar Zerfallszeiten im Bereich von 10 ns gemessen werden. Ziel des Versuchs ist es, mit den vorhandenen Szintillationszählern und elektronischen Geräten einen Aufbau zu realisieren, der es gestattet, innerhalb von einer Woche die Myon-Lebensdauer mit einem statistischen Fehler unter 5% und möglichst geringem systematischen Fehler zu bestimmen.

2. Vorkenntnisse

2.1 Zum physikalischen Hintergrund des Versuchs

Eigenschaften der Höhenstrahlung, Klassifizierung der Elementarteilchen, bekannte Wechselwirkungen der Elementarteilchen, Begriff der mittleren Lebensdauer, Zerfallskanäle für Pi- und K-Mesonen und Myonen, Energieverlust von Elementarteilchen in Materie, Strahlungslänge, Zeitdilatation.

2.2 Zur Versuchsdurchführung

Umgang mit "schneller Pulselektronik", Szintillationszählern, Zweistrahloszillographen, TAC ("time-to-amplitude converter") und MCA ("multichannel analyzer"), Einstellung von Koinzidenzschaltungen, 60Co-Spektrum.

2.3 Zur Statistik von Zählereignissen

Zufällige Koinzidenzen, Intervallverteilung, gewichtete Fits ("least-squares"-Fits).

3. Literatur

3.1 A. C. Melissinos: "Experiments in Modern Physics" (Bibliotheks-Signatur 91 UAP 1794)

3.2 H. Frauenfelder: "Subatomic Physics" (73 UHP 1378)

3.3 A. M. Hillas:

"Cosmic Rays" (73 UHY 1006)

3.4 W.E. Bell and

E.P. Hincks:

"The Lifetime of the m+-Meson", Phys. Rev. 84, 1243 (1951)

3.5 D. H. Perkins:

"Hochenergiephysik" (91, 73 UHX 5209)

3.6 P. W. Nicholson:

"Nuclear Electronics" (73 UHT 1108)

3.7 V. W. Hughes: "Muon Physics", Vol. I-III (73 UHX 2659)

3.8 H. Neuert: "Kernphysikalische Meßverfahren zum Nachweis für Teilchen und Quanten" (91, 73 UHX 1001).

4. Versuchsdurchführung

4.1 Prinzipielles

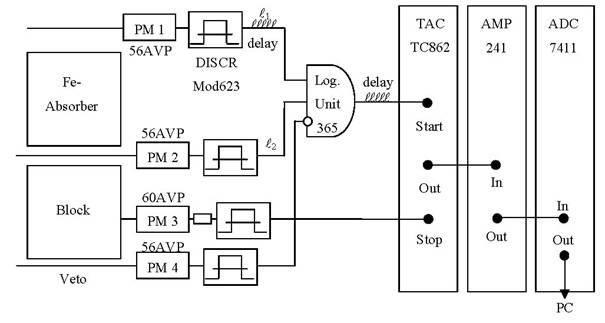

Zum Nachweis der Myon-Zerfälle werden ein Plastikszintillatorblock (25x25x25 cm3) und ein Photonen-Vervielfacher (60DVP-Photomultiplier) verwendet. Wegen der geringen Zählrate für die Höhenstrahlung kann man aufeinanderfolgende Pulse des Vervielfachers bei genügend hoher Schwelle (60Co) einem Myonen-Zerfallsspektrum zuordnen. Diese Methode ergibt etwa zwei bis fünf Myonen pro Minute. Die in Abb. 1 skizzierte "klassische" Verwendung von zwei Triggerhodoskopen oberhalb und einem Vetozähler unterhalb des Zerfallsblocks ermöglicht eine gute Unterdrückung zufälliger Ereignisse, allerdings auf Kosten der Zählstatistik. Mit Hilfe eines Eisenabsorbers, der in den Einfallskanal der Myonen geschoben werden kann, lassen sich die Impulsverteilungen der einfallenden Myonen in den Bereich höherer Intensität verschieben. Unter Ausnutzung des Universitätsgebäudes als effektivem Absorber kann so das Impulsspektrum bis in den GeV-Bereich gemessen werden. Die Messung verläuft computergesteuert auf Basis der Software winTMCA.

Abbildung 1: Schaltung zur Unterdrückung zufälliger Myonen-Stopereignisse.

4.2 Einstellung der Hochspannung

Die Hochspannung (HV) für die drei 56AVP-Photomultiplier wird einem Hochspannungsgerät ("CAEN 40 channel high voltage system") entnommen, das mit einem Terminal gesteuert wird. Weil gute Meßergebnisse vom einwandfreien Betrieb der Photomultiplier abhängen und weil diese sehr empfindlich sind, müssen sie einzeln und vorsichtig eingestellt werden. Dabei muß folgendes Vorgehen berücksichtigt werden:

a. Die Spannungen sollten einen Maximalwert von 2100 V nicht

überschreiten. Lichtdurchlässige Lecks können zur Beschädigung des

Vervielfachers führen. Wenn sich bei wechselnden Lichtverhältnissen (Abdunklung

bzw. Beleuchtung) Unterschiede in der Pulsform zeigen, ist die

Szintillatorabdichtung wahrscheinlich lichtdurchlässig geworden. Ein solches Leck muß durch den Assistenten abgedichtet

werden.

b. Die Zählraten der Photomultiplier werden gegen die Hochspannung aufgetragen, wobei die maximal zulässige Betriebsspannung nicht überschritten werden soll. Für diese Aufgabe soll ein Diskriminator mit sehr niedriger Schwelle verwendet werden. Wenn sich ein Sättigungseffekt (Plateau) der Zählrate zwischen 100 und 1000 Ereignissen pro Sekunde (counts/s) ergibt, ist die Röhre oberhalb der Sättigung in ihrem optimalen Arbeitspunkt. Treten wesentlich höhere Zählraten auf, so ist die Röhre entweder lichtempfindlich oder es befindet sich ein radioaktives Präparat in der Nähe. Bei einer "schlechten" Röhre ist es auch möglich, daß der Sättigungseffekt nur andeutungsweise ausgeprägt ist. Um die Zählraten zu erhöhen ist es auch möglich, bei diesem Versuchsteil das 60Co-Präparat einzusetzen.

Nach der Aufnahme der Spannungskennlinien werden die Betriebsspannungen der 56AVP-Röhren auf den optimalen Arbeitspunkt eingestellt. Der 60DVP-Block-Multiplier wird ebenfalls über die CAEN Hochspannungsversorgung eingestellt, und zwar auf einen Arbeitspunkt von 2600-2700 V.

4.3 Schwelleneinstellung

Da mit allen Szintillatoren minimal ionisierende Teilchen gemessen werden sollen, werden die Schwellen etwas unterhalb des minimalen Energieverlustes in den Szintillatorstreifen, also auf etwa 1.2 MeV eingestellt. Die Einstellung erfolgt mit einem 60Co-Präparat. Die Schwelle des Blockdiskriminators wird auf 1.5 bis 2.0 MeV eingestellt, um einerseits möglichst niedrig zu liegen und andererseits alle im Praktikum befindlichen Präparate auszublenden. Das Signal-Untergrund-Verhältnis in diesem Bereich soll maximal werden. Wegen der sehr großen Pulshöhen wird ein 22dB-Abschwächer verwendet.

4.4 Einstellung der Zeitverzögerung (delay) am Photomultiplier PM1

Durch Variation der Kabellängendifferenz l1 - l2 (vgl. Abb. 1) soll die optimale Länge der Zeitverzögerung ("delay") eingestellt werden, bei der die Zählrate ein Plateau durchläuft. Dafür muß die Länge der Impulse, die die Diskriminatoren ausgeben, möglichst kurz gewählt werden, weil sonst die Plateaubreite, die proportional zur Summe der beiden Impulslängen ist, mit den verfügbaren Kabeln nicht gemessen werden kann.

4.5 Kanal-Zeit-Eichung

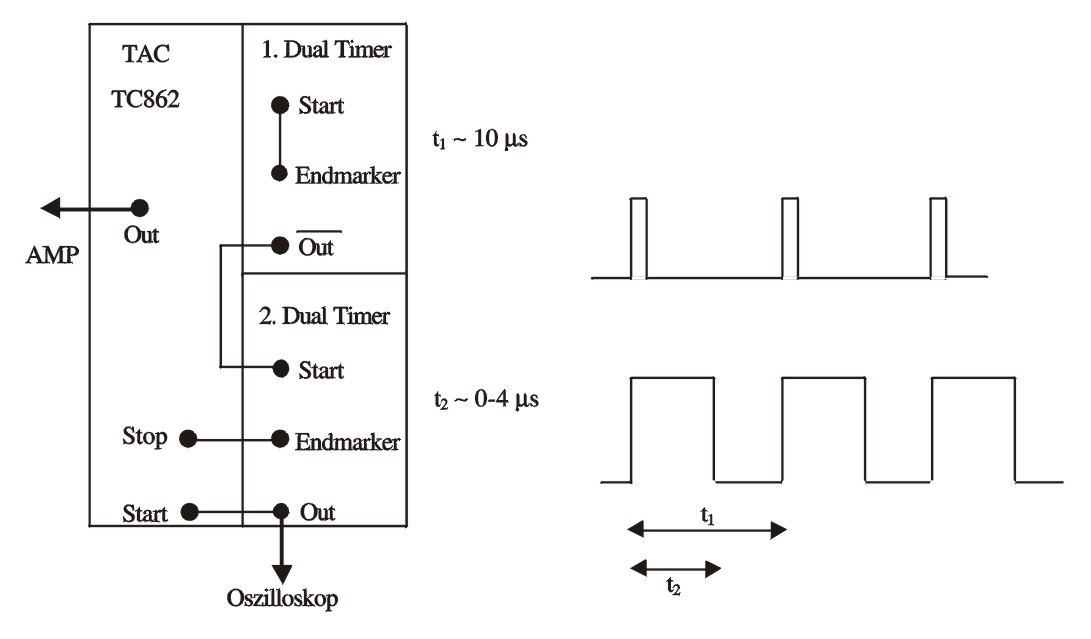

Das Ergebnis der Lebensdauermessung hängt von der Genauigkeit der Zeiteichung ab, weswegen dieser Versuchsteil besonders sorgfältig durchgeführt werden sollte. Dafür müssen zwei sehr kurze Signale mit genau bestimmtem Zeitabstand mit dem "dual timer" erzeugt werden. Für mehrere Zeiteinstellungen t2 der "dual timer" Schaltung wird die Zeit gegen den ansprechenden Kanal des Meßprogramms aufgetragen und so die Kanal-Zeit-Beziehung ermittelt. Um im Meßprogramm 256 Kanäle optimal zu nutzen, werden folgende Einstellungen für den Verstärker, den ADC und den TAC vorgeschlagen:

Abbildung 2: Blockschaltbild und Einstellungen für die Kanal-Zeit-Eichung. Arbeitspunkt-Einstellungen

am AMP: coarse gain 10, fine gain 7.70;

am ADC: conversion gain 1/8, conversion range 1/4;

am TAC: TAC range 100,

multiplier 1.

4.6 Auswertung

Die zur Bestimmung der Myon-Lebensdauer herangezogenen Meßdaten sind mit einem gewichteten Fit unter Berücksichtigung des Untergrundes mit Angabe des Signifikanzlevels auszuwerten.

5. Bemerkungen

Es ist zu empfehlen, zunächst eine etwa einstündige Probemessung vorzunehmen.

Die folgenden Verknüpfungen liefern Informationen über die technischen Daten der verwendeten oder ähnlicher Geräte wie dem "time-to-amplitude converter" TAC (TC862), dem "analog-to-digital converter" ADC 7411, dem CAEN "40 channel high voltage system" mit Bedienungsanleitung, dem CAEN "dual timer" N93B, dem Verstärker Canberra 241, den Diskriminatoren, sowie der Logikeinheit. Schließlich finden Sie nähere Angaben zur Menüsteuerung der Hochspannungsversorgung und das Benutzerhandbuch der Software winTMCA.

Die Fa. Canberra, die Produkte der Firmen Tennelec und Oxford Instruments Nuclear Measurements Group übernommen hat, bietet Basis-Informationen über "timing and conincidence counting systems" an.

Weitere gerätespezifische Informationen sind beim Assistenten erhältlich.